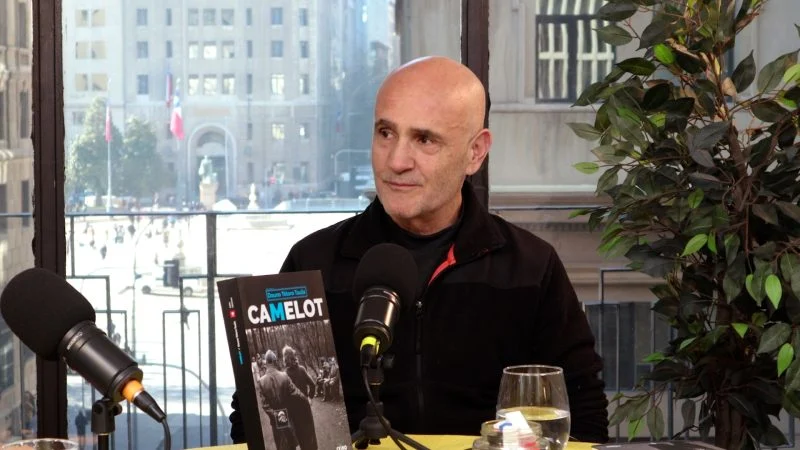

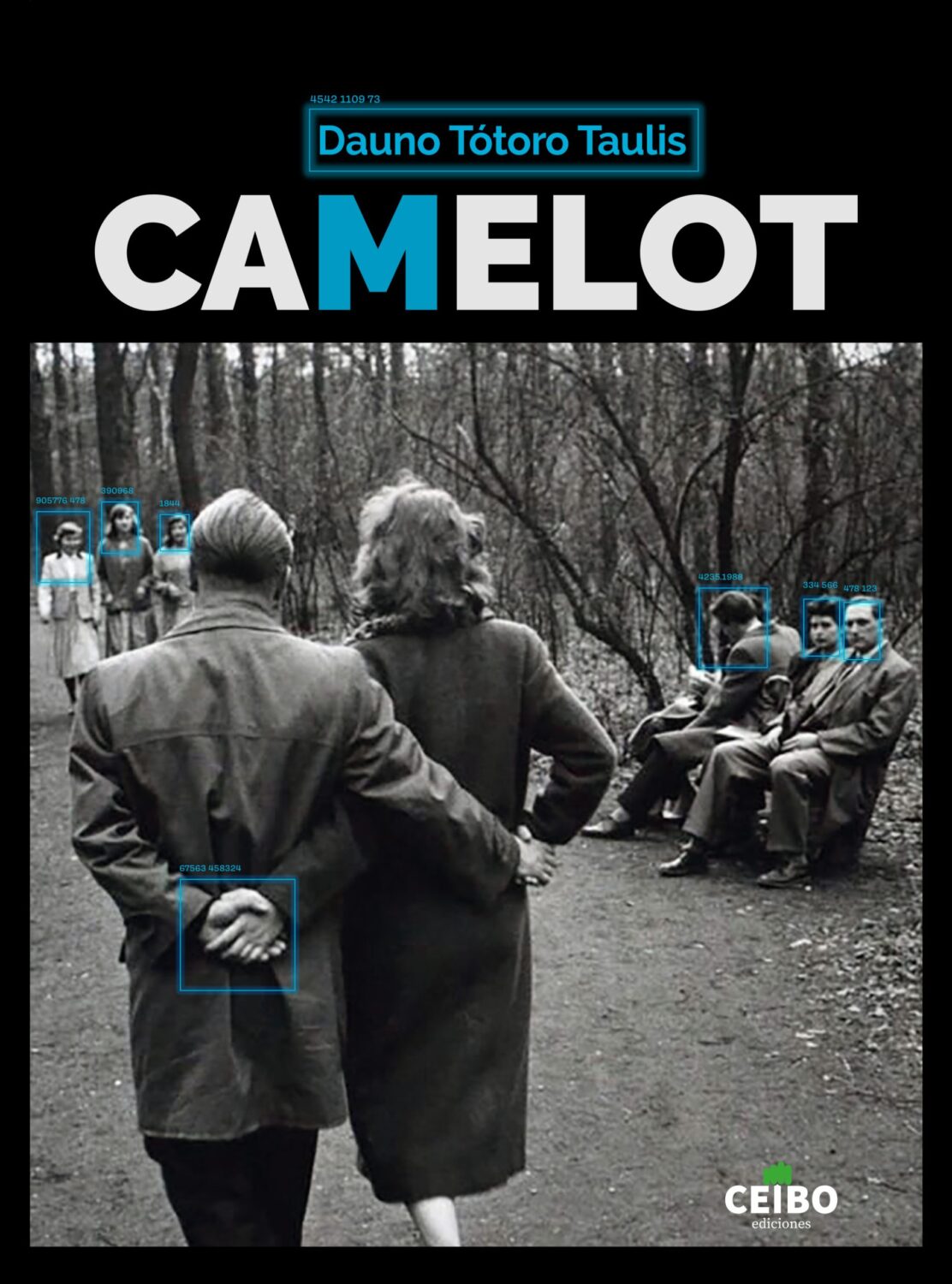

Camelot sigue ahí”: Dauno Tótoro revela la trama oculta del plan de control global que comenzó en Chile

Tiempo de lectura aprox: 14 minutos, 45 segundos

A mediados de los años 60, Chile fue elegido como terreno de prueba para un proyecto de apariencia académica pero motivación profundamente política: el Plan Camelot. Financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y ejecutado a través de encuestas sociológicas, su objetivo era ambicioso y perturbador: predecir y prevenir estallidos sociales y revoluciones en el llamado Tercer Mundo. Medio siglo más tarde, ese experimento retorna bajo nuevas formas —más sutiles, más invasivas, más eficaces— en un contexto de control algorítmico global, donde la inteligencia artificial y el Big Data han reemplazado las fichas de papel, pero no las intenciones originales.

En esta entrevista, el escritor y periodista Dauno Tótoro Taulis, autor de la novela-investigación Camelot, desentraña los hilos históricos y contemporáneos de un plan que nunca murió, solo se transformó. Desde los pasillos del Pentágono hasta nuestros teléfonos inteligentes, Camelot revela una trama de poder que conecta la Guerra Fría con el presente digital, y que pone en juego —otra vez— la soberanía, la privacidad y la democracia en el Sur Global.

El Plan Camelot fue oficialmente cancelado en 1965, pero en tu novela se sugiere que mutó y persistió bajo otras formas. ¿Qué aspectos del Camelot original están presentes hoy en el uso del Big Data, la inteligencia artificial y la manipulación algorítmica?

No sé si acaso la “certeza” de que el Plan Camelot fue oficialmente cancelado en Chile respondió a pura ignorancia insular, o más bien se trató de un cierre de conflicto pactado entre el Departamento de Estado norteamericano y el mundo político chileno, en particular la DC. Yo me inclino por la segunda idea. “Camelot” es mucho más que un plan puntual de estudio sociológico con características de intervencionismo militar y de inteligencia, puesto en marcha en Chile y fallecido en Chile. Para cuando la comisión investigadora de la cámara de diputados determinó la veracidad de las denuncias acerca del proyecto intervencionista, JF Kennedy había sido asesinado hacía ya –casi- un par de años, pero el plan siguió adelante porque era obra de un equipo de trabajo entre los que se encontraban McNamara, Dungan y otros, pero lo que todo el mundo pareció estar dispuesto a olvidar en ese momento fue que, en realidad, el concepto “Camelot” estaba en la base del programa de gobierno de JFK, quien señaló durante su campaña que su gobierno sería un Camelot, y solía hacer referencia a su proyecto citando la frase “no debemos olvidar que alguna vez existió en un lugar, durante un breve y luminoso tiempo, lo que se llamó Camelot”[1], y que él y su equipo plantearon que el gobierno de Jack –como se le conocía a JFK- sería una “era de Camelot”, cuyas características eran el idealismo, la esperanza, el nacionalismo y la fe en un futuro de paz y desarrollo –garantizados por la Pax Americana-. Entonces, el Plan Camelot era un proyecto global, una de cuyas expresiones era la de desarrollar una metodología de recopilación de datos (mediante encuestas), su posterior análisis y la generación de resultados “científicos” que permitieran al gobierno de los Estados Unidos y al Pentágono determinar el potencial insurreccional o revolucionario de los pueblos. Mientras en Chile se le conoció genéricamente como Plan Camelot, pues así estaba titulado el documento con el que Hugo Nutini intentó involucrar a la academia chilena, en otros países tuvo nombres más específicos, como “Proyecto Simpático” en Colombia, “Proyecto Marginalidad” en Argentina, “Operación Tarea”, en Perú, etcétera. En definitiva, existen antecedentes de que lo que se interrumpió en Chile fue solamente la intención de involucrar al mundo académico chileno –específicamente a individuos de las facultades o departamentos de sociología- en la aplicación de encuestas emanadas desde una institución oficial norteamericana vinculada a al Departamento de Defensa de los EEUU, pero los demás procedimientos siguieron adelante –en Chile-, sin interrupción alguna (encuestas a los oficiales de las FFAA dirigidas por Roy Hansen de Berkeley; encuestas a estudiantes universitarios dirigidas por Eliot Marcus; encuestas acerca de las tendencias electorales en distintos sectores de la sociedad chilena, encargadas por McCann Erickson a la empresa Marplan…).

Lo que se perpetúa en el tiempo es el concepto del plan original de Camelot: Saberlo todo para predecirlo todo y, habiéndolo predicho todo, manipular el resultado de cualquier proceso social, es decir, cambiarlo todo. Esto permite y ha permitido orientar resultados electorales, digitar golpes de Estado, justificar intervenciones directas de las fuerzas armadas norteamericanas y de la OTAN, iniciar guerras proxis, etcétera –un etcétera que es gigante, pues hoy ya no se trata de invasiones o intervenciones de un Estado extranjero, como veremos, sino directamente de empresas-. Ya no es por medio de encuestas en papel, que era la herramienta con la que contaban quienes ejecutaban el plan en los 60, sino por obra y gracia de la minería de datos en el Big Data mediante algoritmos programados por humanos y potenciados por la IA. Una de las grandes “mejoras” o saltos exponenciales es que, en estos momentos, para Camelot es factible contar con la información que necesita no solamente en tiempo real, actualizándose segundo a segundo, sino además con la posibilidad de hacer el cruce instantáneo de datos y análisis en múltiples dimensiones. Es decir, la IA permite interrelacionar millones de parámetros a la vez, enriqueciendo el resultado de los análisis hasta niveles insospechados.

Camelot se presentó como un proyecto académico para estudiar las causas de la insurgencia. ¿Cuánto ha cambiado —o no— la relación entre las ciencias sociales y las agencias de inteligencia desde entonces?

Un ejemplo, la búsqueda que hago en este momento para responder a la pregunta. Busco comportamiento político en Chile + años 60, me aparece un paper de Eduardo Hamuy (personaje clave en el libro Camelot), publicado por un centro de estudios llamado ICPSR (Inter-University Consortium for Political and Social Research), autodenominado progresista y cuya misión es democratizar el acceso a los grandes bancos de datos; veo que este es un consorcio de más de 810 instituciones académicas dedicado al “entrenamiento en el acceso a datos y métodos de análisis en las ciencias sociales” ¡fundado en 1962!; veo que quien dirige ICPSR es Margaret C. Levenstein, quien además es integrante de los directorios del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales (fundada en colaboración con la Rockefeller Foundation, socia de la Corporación RAND –think tank vinculada al Departamento de Defensa de los EEUU en innumerables proyectos), de OpenDP, de la Asociación de Acceso Coordinado a los Bancos de Datos, de la Iniciativa de Documentación de Datos. ICPSR tiene un archivo con miles de investigaciones en ciencias sociales que ha financiado mediante becas a profesionales –principalmente sociólogos- del mundo entero. En cuanto a estudios en o sobre Chile, encuentro: “La Reforma Agraria en Chile” por la Corporación de la Reforma Agraria; “Estudio acerca de los líderes sindicales en Chile”, por Henry Landsberger; “Actitudes y Opiniones sobre la educación y el trabajo en Chile”, por Eduardo Muñoz; “Estratificación y movilidad en una ciudad latinoamericana; Santiago de Chile”, por Eduardo Hamuy; “Partidos políticos, política exterior e ideología: un estudio comparativo entre Chile y Argentina”, por Pedro Feliú Ribeiro; “Datos y algoritmos en las votaciones democráticas: el plebiscito y la participación electoral de una generación”, por Ethan Kaplan, Fernando Saltiel y Sergio Urzúa… En fin, esta búsqueda me arroja centenares de investigaciones. Lo mismo sucede con otras instituciones de apoyo con becas a sociólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, tales como la Fundación Ford, la Rand Corporation, la Rockefeller, la Friederich Erbert y decenas de otras. Estas becas suelen financiar proyectos de investigación de profesionales de izquierda. Sus trabajos muchas veces son de interés y utilidad para las ciencias sociales y las comunidades locales. La información recabada por los investigadores financiados queda disponible en bancos de datos (Big Data) abiertos para el procesamiento con la IA de las agencias de inteligencia, de la industria privada, de los consorcios universitarios, etcétera. Es decir, ya no se necesita que los agentes norteamericanos recluten mediante engaños a investigadores locales para que lleven a cabo encuestas (diseñadas por las agencias de inteligencia de los EEUU), que luego envíen la información en bruto para ser analizada en los EEUU para la definición de sus políticas globales… Ahora son los propios científicos sociales los que proponen temas a ser financiados, hacen la investigación, sacan conclusiones y devuelven a los “financistas” los datos que luego engrosan el Big Data. Lo mismo sucede en las universidades: hoy, si tus investigaciones (en cualquier área) no son publicadas en revistas internacionales de prestigio, no vales nada en el mundo académico. Todas estas revistas de alto estándar engrosan el Big Data.

Entonces, la relación entre las ciencias sociales y los intereses de las agencias de inteligencia se ha vuelto orgánica.

En tu investigación, ¿qué factores llevaron a elegir a Chile como el “laboratorio ideal”? ¿Podemos considerar que esa lógica de país-modelo se repite hoy en otros contextos del Sur Global?

Puede que la selección de Chile como punto inicial del Plan Camelot en su vertiente de vinculación con la academia tenga que ver con evaluaciones simplistas o ingenuas por parte de los agentes norteamericanos, quienes hicieron una caricatura de este país. Sin embargo, debemos preguntarnos cuán lejos de la realidad estaba esa imagen a comienzos de los años 60. Se requería de un país insular (aislado o relativamente aislado del contexto geográfico y cultural), estable y predecible en lo social y en lo político, con cierta homogeneidad social que impidiera bandazos o transformaciones sociales abruptas, con instituciones sólidas y confiables, con una población que confiara en dichas instituciones, y con una cantidad de habitantes no muy grande para que la evaluación no fuera demasiado complicada. ¿Para qué se necesitaba todo esto? En todo experimento se requiere de lo que se llama un “experimento de control”, es decir, uno en el que todos los parámetros estén definidos por quien lleve a cabo el experimento, donde no existan factores externos inesperados que alteren los resultados esperados; es decir, lo que en biología sucede en una placa Petri en la que controlamos la humedad, la acidez, la luminosidad, la temperatura, etcétera. Este es el experimento contra el que compararemos los experimentos que llevemos a cabo en otros sitios o en condiciones en las que tengamos menos manejo de las variables. Gracias a un experimento de control podremos evaluar el impacto e influencia que tiene cada una de las variables en otros experimentos. Es más, el propio hecho de que, en Chile, esta placa Petri de experimento de control, haya sucedido lo que sucedió (la detección, la sospecha, la denuncia, la investigación, etcétera), es ya un dato en suma relevante a tener en consideración para la puesta en práctica de futuros experimentos.

Creo que esta lógica se repite en todos lados pues, en esencia, es la lógica del método científico de investigación.

Uno de los personajes que aparecen en la novela es la diputada María Maluenda, clave en la denuncia del proyecto. ¿Cómo interpretas hoy el rol de figuras políticas que en su momento resistieron esta forma de intervencionismo? ¿Falta hoy ese tipo de liderazgo crítico?

María Maluenda era, por entonces, una jovencísima diputada del Partido Comunista. Su participación en la Comisión Investigadora fue importante pues insistió en puntos en que otros miembros de la Comisión hubiesen querido pasar por alto, o rapidito. Si este hubiese sido todo el empeño de Maluenda, no habría sido de importancia alguna, pues sencillamente habría sido una más de los integrantes de la Comisión que finalmente agachó el moño ante las directrices de sus partidos que, en acuerdo con el gobierno de Frei, y actuando “en beneficio de la estabilidad del país y de las relaciones internacionales, especialmente con los EEUU”, ordenaron dar el carpetazo y solamente recomendar una “enérgica nota de reclamo” elevada por el gobierno de Chile al gobierno de Johnson. Lo que cambia la figura de María Maluenda es que casi medio siglo más tarde, a pesar de su segunda temporada como diputada, ahora del PPD, haya encendido la chispa para que el Plan Camelot volviera a la palestra, lo que no hizo ninguno de los diputados ni políticos ni sociólogos ni autoridades académicas de la época. Hubo un lavado de manos generalizado. De hecho, ese lavado de manos fue público durante la comparecencia, por ejemplo, de Ricardo Lagos ante la Comisión Investigadora:

P (María Maluenda): ¿Informó o alertó usted a alguna autoridad, de Gobierno o universitaria, acerca de este Plan?

R (Ricardo Lagos): No lo consideré necesario

No olvidemos que aquella era una época en la que por “intervencionismo” se entendía solamente (como aún lo entienden muchos) el financiamiento ilegal extranjero a las campañas políticas, el asesinato de políticos o dirigentes sociales por parte de agentes extranjeros o agentes locales contratados por agencias extranjeras, el espionaje a las instalaciones militares o a la “infraestructura crítica”, el soborno con dólares depositados en cuentas extranjeras, la invasión armada… Pero Camelot era una forma de intervencionismo más solapada, menos burda. No era “el desembarco de las tropas yanquis”. Era una época de mayores maniqueísmos. No me cabe la menor duda de que profesionales altamente preparados, inteligentes, cultos, con formación política (Lagos, Bunster, etcétera) se dieron cuenta claramente que se trataba de intervencionismo, pero prefirieron callar porque era un intervencionismo sin cara de intervencionismo, y denunciarlo les habría significado perder plazas en las universidades norteamericanas, programas de postgrado, o financiamiento para sus investigaciones. ¿En qué se diferencian con las figuras políticas del presente? En nada. No creo que exista hoy, en instancias de poder real, ningún liderazgo de verdadero carácter crítico ante la imposición que emana desde los centros de poder político y/o financiero.

Camelot operaba bajo la lógica de predecir y prevenir revoluciones. Hoy vemos tecnologías de predicción del comportamiento social aplicadas al consumo, la opinión pública y las elecciones. ¿Es el nuevo Camelot un proyecto ya plenamente integrado al capitalismo digital?

Exactamente. El Camelot de hoy (para seguir llamándolo así, en beneficio de resaltar la continuidad del concepto) genera datos y análisis de ellos con alta precisión, a enorme velocidad, y los coloca en el mercado. Los vendedores son las grandes empresas de tecnología que manejan el Big Data y los algoritmos y la IA; los clientes son los gobiernos, las empresas que quieren aumentar sus ventas y ampliar su mercado a nuevos segmentos, los que quieren aumentar su capacidad de influencia en los mercados a, b o c… Por eso los “influencers” se hacen millonarios en la medida en que aumentan sus seguidores, pues son herramientas para la modificación de gustos y valores. El Camelot de hoy puede predecir o determinar la probabilidad de ocurrencia de revoluciones o disrupciones sociales, a la vez que determinar si el color rosa será trending el 2026, o si Perico de los Palotes será presidente. Si quieres que tu producto aparezca en las primeras ubicaciones en la búsqueda en Internet de un segmento de la población, pagas a Camelot.

El Pentágono “tercerizó” a Camelot. Las determinaciones de cuándo y dónde bombardear, a quién y cómo expulsar del país, a quién detener, a quién matar, las toma el gobierno y sus agencias basándose en la información instantánea que le entregan empresas como Palantir… en simbiosis total con la NSA, Rand, la DIA, etcétera.

¿Qué rol juega el “consentimiento” de las personas hoy en la recolección masiva de datos, en contraste con las estrategias encubiertas de los años 60? ¿Estamos más vigilados, o simplemente más dóciles?

Hay una especie de consenso generalizado en cuanto a que “tu teléfono te espía”, o es de público conocimiento el hecho de que tu uso de las aplicaciones es monitoreado por “alguien”, pero la respuesta mayoritaria es “yo no tengo nada que esconder” y, además, que a casi todo el mundo le parece que es el precio a pagar por contar con herramientas que hoy son indispensables para la vida diaria. Es verdad que no tienes mucho que esconder si por “esconder” te refieres a que no eres un narcotraficante, un terrorista, u otro de esta naturaleza. Pero consideras casi irrelevante que ese “alguien” conozca tus gustos –comida, ropa, cine, vacaciones, sexualidad…-, tu posición política, tu postura antes temas nacionales e internacionales, y que –especialmente- expongas la maleabilidad de dichos gustos o posiciones valóricas. Es la suma la que genera estadística, y si estás dispuesto a regalarles los datos para que hagan operar su minería de datos y así elaboren algoritmos capaces de modificar tus conductas y tus gustos, no hay problema –en la medida en que no te des cuenta-. Además, las campañas publicitarias para adquirir aparatos vinculados a la web cada vez más sofisticados, cada vez más “inteligentes” es abismante. Cambiar el cel cada tanto por el modelo más reciente; tener artefactos “inteligentes” que realizan las labores domésticas, estar siempre presente en el universo de las aplicaciones. La ubicuidad de cada uno es la entrega permanente de tu individualidad, que a su vez es un minúsculo puntito a disposición de la IA. Pero tú no tienes nada que esconder. E internalizas sin cuestionarte que el principal tema de preocupación en Chile hoy debe ser el crimen –y no la justicia social-, y estás dispuesto a sacrificar grados de libertad para obtener mayor seguridad. Esto orienta tu voto, orienta tus relaciones sociales, orienta el cómo te planteas ante tus vecinos, ante el otro, ante el extranjero, etcétera. Pero no tienes nada que esconder.

Este procedimiento de minería de datos, además de ocurrir en tiempo real –en contraste con las encuestas en papel de los 60, que al analizarlas te entregaban una foto de hace 4 años-, y de alimentación constante y “voluntaria” y de contener infinitos parámetros por individuo, es mucho más certero, tiene menos margen de error que los procedimientos encubiertos del pasado. Esto se debe a que en las encuestas que te hace un encuestador, buena parte de los encuestados responde como si se tratara de un examen y contestan lo que creen que el encuestador quiere que respondas… para caerle bien, para sacarte buena nota. En las redes sociales también mientes, incluso generas personajes falsos, pero la IA lo sabe perfectamente bien, y te conoce a la perfección, pues puede cruzar aquellos que dices ser en Instagram con tus desplazamientos, con tus compras, con tu salud, con todo tu tú. Entonces, incluso aquel personaje que te inventas en la red social es un dato a analizar, pues habla de tu subconsciente, otra faceta de ti que también es interesante y maleable.

Estamos más conectados, entregando información clave de modo “voluntario”, y si esto es mayor docilidad o no, puede ser, pero, sobre todo, responde a la convicción de que no hay nada que puedas hacer al respecto y que, a final de cuentas… no tienes nada que esconder –ni tus huellas digitales, ni tu iris, ni tu morfología de rostro y cuerpo, ni tu ADN-.

¿Cómo fue reconstruir esta historia a partir de documentos reales que permanecieron ocultos por décadas? ¿Cuál fue el mayor desafío como periodista y escritor al transformar esta investigación en una novela?

Fue muy complejo. Creo que si María Maluenda no me hubiera cargado con la mochila moral al decirme que ella quiso que esta investigación la hubiera hecho su hijo José Manuel Parada, no habría perseverado. ¿Por qué? Pues, al comienzo porque no entendía de qué se trataba. Cuando me entregó los documentos, que estaban en malas condiciones de almacenamiento, no entendí nada de lo que trataban. Cuando más tarde los estudié y me enteré de aquel Plan en una época ya distante, y que había sido “descubierto, investigado y clausurado”, pensé que no tenía mayor interés, especialmente si había ocurrido justo antes del triunfo de la UP y el golpe y la dictadura. No era interesante ni importante aquel “episodio-chascarro” si lo comparábamos con eventos inmediatamente posteriores y con la acción –ahora sí efectiva y macabra- de la CIA y del gobierno de los EEUU. Es decir, hacer una investigación acerca de Plan Camelot, que, además, aparece tan poco mencionado si lo buscas en la red, y casi todo lo que hay es antiguo o confirma su fracaso, era una pérdida de tiempo. Entre el momento en que recibí los documentos, los guardé en un cajón sin entenderlos, los desenterré para entenderlos –por aquello de la mochila moral-, los entendí, pero me parecieron anacrónicos y sin interés, y luego decidí investigar más, pasó una década. No fue sino hasta que comenzó a interesarme el tema de la manipulación de las “masas” mediante las redes sociales, y la construcción de las burbujas de contexto en que cada uno de nosotros se mueve –“no entiendo cómo ganó la derecha si todos a los que conozco son de izquierda”-, que entendí que había una vinculación con aquellos documentos ajados. Me hizo click. Es más, por entonces me enteré de que los documentos de la Comisión Investigadora ya estaban digitalizados y se podían encontrar en las páginas del poder legislativo. Los revisé en la web y estaban las actas, pero escondidas dentro de su propia complejidad, además de descontextualizadas y desvinculadas de otros documentos más analíticos que me había entregado Maluenda. Me vino a la mente la trampita de los aparatos de inteligencia que practican lo que en vocabulario popular dice: “la mejor forma de esconder algo es dejarlo a plena vista”; y en la jerga de inteligencia: “esconder una perla en un jarro lleno de canicas”. También consideré que, los mismos aparatos de inteligencia, para desacreditar cualquier investigación o denuncia que esté amenazando proyectos o planes clasificados reales, recurren a la práctica de insertar dicha información entre los disparates de las teorías conspiracionistas. Insertar una denuncia acerca de un hecho real y potencialmente peligroso en un documento en el que se menciona además el Área 51 o los cadáveres de Aliens guardados en una bóveda subterránea del Pentágono, mata la denuncia para siempre.

En fin, me decidí a investigar todos los ángulos posibles de este caso y me enfrenté a un dilema: si limitaba la investigación al episodio Plan Camelot de los años 60 y a lo descubierto por quienes lo detectaron en la época y la consecuente investigación en la Cámara y sus resoluciones y la nota de reclamo y las disculpas del Departamento de Estado, tendría entre mis manos un ladrillo indigerible y de sabor soso. Sólo si lograba incorporar el caso a su contexto social y político de la época y descubrir la operación desde la perspectiva o la clave de un thriller de espías –“esta historia se basa en hechos reales; los nombres de los personajes no han sido alterados; todo lo ocurrido en el thriller ocurrió en la vida real”-, y si lograba, efectivamente, hacer la conexión entre el Plan Camelot de los 60 y el posterior devenir de su propósito en manos estatales-privadas (Pentágono-Silicon Valley) y las consecuencias infinitamente, insospechadamente graves para toda la humanidad, esto tendría sentido.

Esa investigación era difícil, intrincada, llena de vericuetos y detalles. Tenía que meterme en los pasillos y salones de la Casa Blanca y de La Moneda; escudriñar en lugares secretos. De pronto me di cuenta de que el proceso de investigación era tan interesante como el propio motivo de la investigación, y que, quizás, al lector le resultaría tan interesante saber tanto de qué trata todo, como entender cómo se llega a dar con las claves. En ese momento me di cuenta que el lector debía acompañarme en el proceso de investigación. De ahí la novela. Y si el hecho de que sea novela y no investigación periodística clásica o ensayo, le resta “valor como prueba”, no importa… Lo que importa es poner el tema en la palestra y generar curiosidad… al menos entre los pocos lectores del libro. Por otro lado, una investigación periodística acerca de la “intervención norteamericana en el Chile de los años 60” sería comprada y leída solamente por los ya convencidos de que existen y existieron conspiraciones e intervenciones norteamericanas… la CIA, siempre la CIA. Espero que, en clave novela, llegue a unos cuantos más que a los ya convencidos. Por lo menos como thriller.

Si Camelot sigue ahí, como sugiere el título del artículo de Arnaldo Pérez Guerra, ¿qué formas de resistencia son hoy posibles frente a este nuevo control digital global? ¿Dónde ves las fisuras del sistema?

Hay quienes creen que el anonimato total es la respuesta. No entregar datos, no usar las redes sociales, no tener celular, comunicarse sólo verbalmente, no usar tarjetas de crédito, no dejar trazas digitales de ningún tipo. Eso trae costos que los anónimos están dispuestos a pagar, como tener que pedir el menú impreso en los restoranes porque no lo puedes leer con el QR, o que los bancos te nieguen la posibilidad de abrir una cuenta corriente porque no tienes clave internet ni password, o que en el Mayorista 10 no puedas comprar papel confort porque rehúsas darle tu RUT a la cajera, o dejes de existir para todos tus conocidos porque no tienes wasap, etcétera… Pero esto es una ilusión, porque de todos modos dejas huella si tienes identidad legal, si caminas por la calle y pasas ante una cámara de seguridad, o si un turista japonés se saca una selfie y justo tú ibas caminando por el campo visual de su cámara, o si te enfermas y debes ir al doctor… qué sé yo, no hay dónde esconderse. Puede ser más un acto de resistencia simbólica y muy individual… Y, ojo, que son precisamente esos “anónimos” los que se vuelven interesantes para los algoritmos, pues significan una anomalía que estudiar.

Yo creo que las fisuras del sistema, o al menos los espacios donde tienen menos experiencia y capacidad de influencia, radican en los grupos pequeños, en las asambleas de barrio, por ejemplo, o ahí donde se discute, se comparte información, se chequea y contrachequea lo que dicen los medios y las redes sociales, se comparten voluntades. Las pequeñas y cotidianas orgánicas de convivencia humana, la tribu. ¿Podemos regresar a la comunidad? Difícil. A final de cuentas… “no tenemos nada que esconder”.

[1] “Don’t let it be forgot, that once there was a spot, for one brief shining moment, that was known as Camelot”. Del musical “Camelot” de Alan Jay Lerner.

Paul Walder

ilsita says:

Qué triste es la vida, decía un amigo hace más de 50 años…, con este artículo llegamos a a la conclusión que ganó Orwell al final y estamos sujetos a un destino irremediable!! o sea esclavos para siempre?