¿Estamos ante un fascismo desatado?

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 10 segundos

Cuando en la década de los 70 se produjeron de manera sucesiva los sangrientos golpes de Estado en Uruguay, Chile y Argentina, uno de los debates surgidos al interior de las fuerzas de izquierda se centró en cómo caracterizar las dictaduras que entonces emergieron. El calificativo de “fascista” vino a la mente con rapidez: el término tenía y aún tiene un impacto político, histórico e incluso emocional muy fuerte. Sin embargo, los que vivimos el golpe de Pinochet en Chile debemos recordar que, en esos días de incertidumbre, pasamos más de una jornada de acaloradas discusiones sobre si la dictadura instalada por Pinochet podía efectivamente ser calificada de fascista de acuerdo con los cánones de la ciencia política. Vista con la perspectiva del tiempo, esas disquisiciones hoy suenan muy parecidas a las de la famosa fábula de Tomás de Iriarte, en la que dos conejos se envuelven en la discusión sobre si los perros que venían a cazarlos eran galgos o podencos.

Claro está, desde el punto de vista de quienes entonces denunciábamos la dictadura, adjudicarle el epíteto de “fascista” cumplía una eficaz función propagandística. El mensaje era fuerte y evocaba las siniestras imágenes del fascismo real de los años 20 y 30 en Europa.

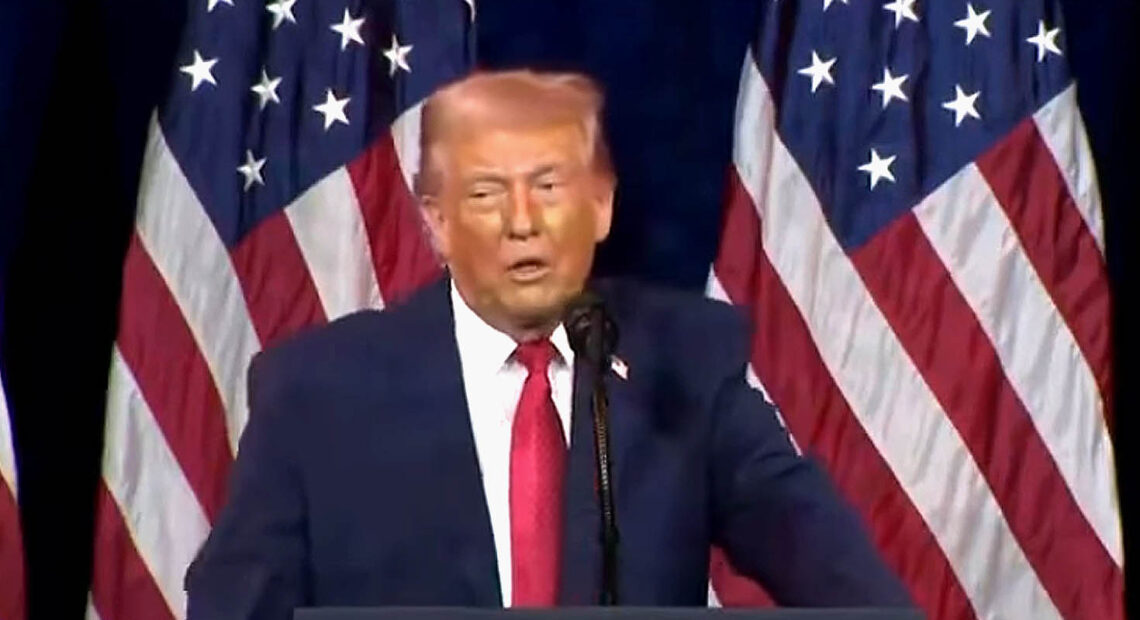

Las dictaduras en Chile así como en los países vecinosllegaron a su fin y ya parecía que el término nuevamente volvía a los manuales de historia. Eso, hasta cuando Donald Trump hace su reaparición en la escena política, instalado nuevamente en la Casa Blanca ya no para sólo dar vagos signos de sus intenciones autoritarias, como fue en su primer mandato, sino con una agenda bien elaborada que semeja en muchos sentidos el fascismo histórico. Por cierto, con sus propias peculiaridades y bien adaptado al ambiente del siglo 21.

El fascismo histórico tenía rasgos esenciales y otros accidentales, propios de las particularidades de los países donde tomaba el poder. Rasgos esenciales eran su desprecio por las formas de la democracia liberal, su lenguaje populista que apelaba —exitosamente— a vastos sectores de clase media e incluso de clase obrera, el culto a la personalidad del líder, su insistencia en recuperar una grandeza histórica que le habría sido arrebatada por enemigos, tanto internos como externos, lo que a su vez redundaba en un agresivo nacionalismo. La elevación de la nación a valor supremo servía, a su vez, para denunciar la lucha de clases, por ejemplo, como algo que socavaba la unidad nacional. De ahí que, desde el comienzo, comunistas, socialistas y otros sectores revolucionarios fueran considerados sus enemigos mortales. El triunfo del fascismo en aquellos países trajo un notable beneficio a los grandes poderes económicos monopólicos, aunque, por cierto, los fascistas nunca proclamaron ese corolario, pues, por el contrario, su discurso siempre estaba dirigido a conseguir el favor del pueblo.

Había también rasgos accidentales, que el fascismo adoptaba de acuerdo con las peculiaridades de cada país: en Alemania la persecución a los judíos fue definitoria del nazismo, mientras que en Italia el antisemitismo fue adoptado sólo más tarde; los fascistas italianos en cambio enfatizaron los valores tradicionales de la familia y la unidad del pueblo. El fascismo español por su parte se apoyó fuertemente en un fundamentalismo católico.

En términos prácticos, las diversas experiencias de ese fascismo histórico tuvieron una cosa en común: la construcción de un Estado profundamente autoritario y brutalmente represivo. Esa característica, por ser tan evidente, siempre fue una eficaz herramienta en la lucha contra las dictaduras militares latinoamericanas de los años 70 y 80. En prácticamente todo el resto del mundo, ni siquiera los gobernantes de derecha querían aparecer cerca de Pinochet, salvo Margaret Thatcher.

Damos un salto en el tiempo y nos encontramos en 2026 con muchos de esos rasgos que históricamente se han asociado al fascismo, ominosamente apareciendo en Estados Unidos bajo Trump.

Gran parte de la estructura institucional de Estados Unidos en este momento ha sido abiertamente subvertida o llevada a un grado de ineficacia total. Ya se ha hecho costumbre que el gobierno de Trump ignore y, muchas veces, descalifique los pronunciamientos judiciales que han intentado anular algunas de sus acciones, en especial en materia migratoria. El despliegue de fuerzas militarizadas, como la Guardia Nacional y ahora el Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE por sus siglas en inglés), en abierto desafío a las legítimas autoridades locales, constituye una situación inédita. Hace unos días, Trump inició una investigación criminal cuyo objetivo es desbancar a Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos. Por cierto, no se trata de defender la autonomía de los bancos centrales, un eje importante del modelo neoliberal, pero la eventual remoción de su jefereforzaría el autoritarismo del gobierno de Trump.

Sin embargo, como antes fue con el fascismo histórico, es en el plano internacional donde el gobierno de Trump presenta sus rasgos más notables. Su grosera sugerencia de hacer de Canadá el estado número 51 ha sido reminiscente de la Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Eso sí, con la salvedad de que dicho proceso contó con un fuerte apoyo de buena parte de los austríacos, situación que, por cierto, no se da en el país donde vivo, el que, por el contrario, como reacción a los ataques de Trump ha respondido con una fuerte oleada patriótica, inusual en Canadá, que no es un país muy nacionalista.

La insistencia esta semana en querer anexar Groenlandia, sólo porque eso va en el interés nacional de Estados Unidos, también hace recordar la noción de “espacio vital”, argumento esgrimido por Hitler para anexar partes de Checoslovaquia, antes de la guerra. Luego invadiría todo ese país y otros tantos en Europa oriental. Es decir, un aspecto de estricto interés nacional (la seguridad y los recursos naturales) es suficiente para querer hacerse de esa isla ártica, un argumento no muy diferente de la necesidad vital de tener más territorio para su población y de acceso a los recursos que los nazis levantaron entonces.

Y, por cierto, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la eventual conversión de Venezuela en un “estado vasallo” controlado por Estados Unidos, más las amenazas contra Colombia, México, Cuba e Irán, retratan a un gobierno en Washington embarcado en un neocolonialismo muy parecido al que intentó Mussolini cuando invadió la entonces Abisinia (actual Etiopía). La historia se repite, decía Marx, primero como tragedia y luego como farsa. Sin duda, para regocijo de caricaturistas y cómicos, Trump puede describirse, por un lado, como un personaje farsesco, casi ridículo. Eso sí, puede ser un payaso, pero un payaso sumamente peligroso como lo está demostrando estos días.

Eso, porque, ante nuestra tristeza e indignación, hoy asistimos a esta nueva versión de fascismo desatado, desde el matonaje expansivo que amenaza a Groenlandia y somete a Venezuela en el plano internacional, hasta el asesinato de gente indefensa en su propio país, como ha sido el caso de la poeta y activista humanitaria Renée Good en Minneapolis. En este momento quizásya ni siquiera valga la pena discutir qué es el fascismo, o si esto realmente lo es, pues posiblemente se trata de esas cosas para lascualesresulta costoso encontrar las palabras adecuadas.Si se me permite la analogía, el fascismo sería como la pornografía, algo muy difícil de definir, pero uno sí puede reconocerlo cuando lo ve en acción, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo ante los ojos del mundo.